“Oggi sono sempre più numerose le prove che testimoniano come le arti possano ricoprire un ruolo importante in un’ottica di promozione della salute.

Nel 2014, il CRIC ha avviato un progetto pilota – allora noto come Progetto Museale – in collaborazione con i Musei Civici Eremitani di Padova. Nonostante i risultati incoraggianti, il personale sanitario ha sentito la necessità di rendere tale format ancora più elaborato. Alla base di tutto, infatti, non c’era solo il desiderio di portare la riabilitazione fuori dai luoghi entro cui è solitamente circoscritta, ma era forte la volontà di offrire ai pazienti un servizio educativo storico-artistico volto a sublimare l’efficacia di tale intervento. Così, nel 2019, è stato incluso all’iniziale dialogo tra CRIC e Comune di Padova (Musei Civici), il Dipartimento dei Beni Culturali (dBC) dell’Università degli Studi di Padova”.

Progetto StArt è proprio nato così si sviluppa in un contesto clinico riabilitativo e ce lo racconta Barbara Luciana Cenere storica e ricercatrice dell’Universitá di Padova.

Grazie, è davvero una bella domanda! Dietro la scelta del nome c’è un aneddoto piuttosto divertente. Nel 2019, io e Alessia Gallo, le prime stagiste del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova presso il CRIC, eravamo studentesse della magistrale in Storia dell’Arte. Per salvare i contatti dei nostri compagni di corso, eravamo solite scrivere il nome seguito da “START”, che voleva indicare “Storia dell’Arte”. Abbiamo condiviso questo aneddoto con i riabilitatori, e ci è sembrato un modo efficace per connettere i nostri orizzonti.

Del resto, il CRIC aveva ideato un progetto di stimolazione cognitiva mediato dalle arti visive, per cui il nome StArt era perfetto: “ST”, infatti, rappresenta l’idea di “stimolazione”, mentre “ART” definisce il contributo dell’arte. Non ultimo, StArt richiama il concetto di inizio, ma contiene anche la parola STAR. Questo ci ha subito fatto pensare alla stella polare; il punto di riferimento dei marinai durante i loro viaggi. Proprio come loro, anche noi stavamo intraprendendo un percorso senza sapere esattamente dove ci avrebbe portati. La stella, quindi, rappresentava perfettamente il nostro ideale: un simbolo capace di unire i mondi e le visioni che desideravamo vedere concretizzati nel progetto.

Il DNC disturbo neurocognitivo (la malattia di Alzheimer) rappresenta una priorità di salute pubblica e, a causa della sua complessità e lunga durata, richiede interventi innovativi, strategici e lungimiranti. StArt nasce proprio a partire da questa consapevolezza. L’unione e la cooperazione tra diverse istituzioni ha dato vita ad una sinergia potente che trasmette un messaggio cruciale. Contro lo stigma della demenza, la presenza di storici dell’arte e studenti in formazione rappresenta un impegno istituzionale tangibile verso il valore della persona e ciò che può realizzare.

Trattandosi di un percorso che si svolge anche all’interno del museo, la partecipazione di figure esperte arricchisce profondamente l’esperienza riabilitativa. In questo modo, il pubblico non solo riceve contenuti accurati ma ha la possibilità di sentirsi a proprio agio e in sintonia con l’ambiente circostante. Rendere il patrimonio artistico accessibile a chi si sente troppo spesso identificato con la disabilità restituisce alla persona centralità, valore e fiducia.

Nonostante i programmi museali dementia friendly – come dicevo all’inizio – siano un punto di partenza imprescindibile, il Progetto StArt è stato sviluppato a partire da una prospettiva diversa. StArt, infatti, nasce in un contesto sanitario, partendo da un protocollo riabilitativo noto come Cognitive Activation Therapy (CAT), sviluppato ed erogato proprio al CRIC a partire dal 2001. All’interno del Progetto StArt, l’offerta artistica dei musei locali svolge un ruolo fondamentale, diventando un vero e proprio catalizzatore dell’approccio riabilitativo. A differenza dei protocolli riabilitativi tradizionali, il Progetto StArt si svolge sia in contesti ambulatoriali sia presso i Musei Civici Eremitani, nei giorni di naturale apertura al pubblico.

L’obiettivo è promuovere abilità cognitive e funzionali, favorire la partecipazione sociale, contrastare lo stigma, migliorare il benessere e rallentare l’invecchiamento biologico.

L’intervento riabilitativo copre un arco di due mesi e prevede diciassette sessioni bisettimanali: quattordici si svolgono in ambulatorio e tre al museo. Entrambi i contesti – quello ambulatoriale e quello museale – sono considerati parte attiva nel percorso riabilitativo. Le sessioni riabilitative si svolgono in piccoli gruppi e sono condotte da un logopedista e da uno storico dell’arte o uno studente di Beni Culturali. Ogni sessione è strutturata attorno al tema offerto da un’opera d’arte, precedentemente selezionata sulla base di una serie di criteri specifici. La scelta delle opere per le sessioni viene effettuata attraverso una visita al museo condotta dai professionisti coinvolti, tenendo conto di fattori logistici, contenutistici e degli interessi delle persone cui sono destinate.

Il semplice fatto che la riabilitazione, tradizionalmente confinata all’ambito sanitario e agli ambulatori, si sposti nei luoghi della cultura rappresenta, già di per sé, una vera rivoluzione copernicana. Ancora più significativo è il fatto che il Sistema Sanitario Nazionale riconosca una visita al museo come una seduta di riabilitazione. Questo non solo amplia il valore riabilitativo dell’esperienza, ma trasmette alle persone coinvolte un messaggio potente: il mondo le riconosce come portatrici di un valore umano fondamentale. Perché, c’è poco da fare, nella società si esiste solo quando si è riconosciuti.

I risultati che stiamo osservando sono estremamente incoraggianti. Non sono un medico, e forse non spetterebbe a me dirlo, ma persino da “non addetta ai lavori” è evidente il valore straordinario di queste attività. Accompagnare le persone in ogni fase del loro percorso permette di osservare da vicino l’impatto positivo che simili iniziative generano.

Un esempio concreto? Vedere qualcuno, che magari non ha mai frequentato abitualmente i musei, scegliere di tornarci con la propria famiglia per condividere ciò che ha appreso durante un percorso riabilitativo, grazie al supporto di studenti e storici dell’arte, è una testimonianza potente. È la prova tangibile di quanto progetti come questo abbiano un valore profondo e meritino di essere sostenuti e promossi.

Parto dal presupposto che credo profondamente nel potere che ciascuno di noi ha di contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Quando si lavora con un obiettivo comune, i confini tra discipline possono essere superati, lasciando spazio a collaborazioni fruttuose. La mia speranza è che il Progetto StArt non solo continui a esistere, ma diventi un modello replicabile e modulabile per raggiungere pubblici sempre più ampi.

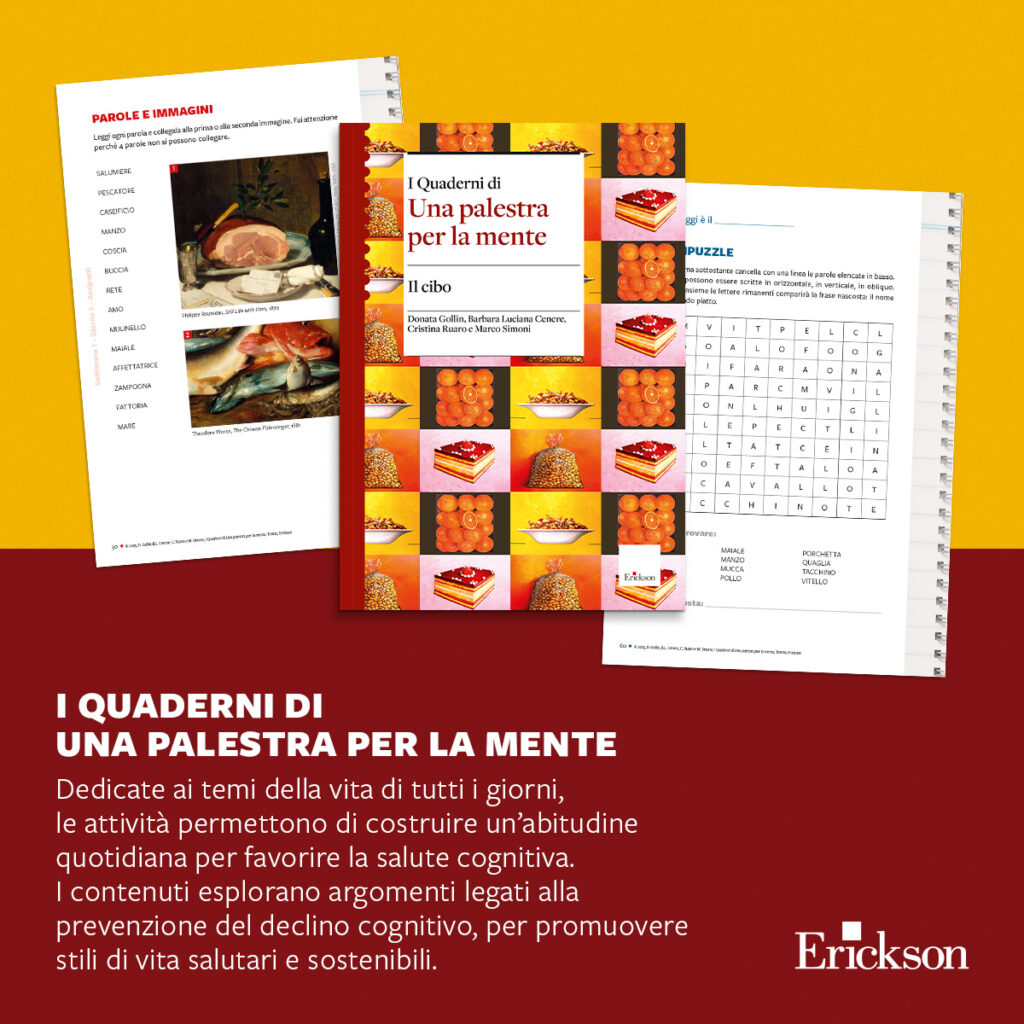

Nel 2022, assieme ai colleghi del CRIC, abbiamo pubblicato “Una palestra per la mente al museo. Progetto StArt: percorso innovativo di stimolazione cognitivo-comunicativa con le arti visive“, edito da Erickson. Questo volume nasce proprio per rendere il modello StArt accessibile a riabilitatori, caregiver, storici dell’arte, educatori museali e persone con disturbi neurocognitivi.

Essendo una storica dell’arte contemporanea, immagino un futuro in cui gli artisti stessi vengano coinvolti direttamente nei programmi di cura. Si parla sempre più spesso del valore dell’arte per la salute, e medici, ingegneri e persino politici ne discutono con entusiasmo. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che senza gli artisti, l’arte non esisterebbe. Per questo ritengo essenziale considerarli una risorsa preziosa, il cui coinvolgimento nei percorsi di cura canonici andrebbe considerato. Il loro contributo, spesso sottovalutato, ha il potenziale di arricchire profondamente le esperienze riabilitative, offrendo alle persone con demenza una relazione diversa da quella che sono soliti esperire. Questo approccio è rintracciabile anche ne “I Quaderni di una palestra per la mente, una collana dedicata alla prevenzione“.

Il primo volume, pubblicato all’inizio del 2025, esplora il tema del cibo, un elemento quotidiano che, se affrontato con il giusto approccio, può diventare un potente alleato per la salute mentale e il benessere cognitivo.

Ogni volume è realizzato in collaborazione con artisti, il cui contributo è fondamentale per trasformare la narrazione sulla malattia. Vogliamo mettere in luce risorse, potenzialità e autonomia, valorizzando ogni individuo nella sua unicità. Questo approccio mira a contrastare i luoghi comuni, promuovendo una visione positiva e orientata alle capacità, che riconosce la dignità e il valore di ogni persona.

Credo che StArt mi abbia dato la possibilità di crescere. Grazie a questo progetto ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie. I miei colleghi, Donata Gollin, Marco Simoni e Cristina Ruaro, sono professionisti con cui collaboro e con cui condivido visioni, sogni e ambizioni. Un altro aspetto che considero un grande punto positivo è l’opportunità di aver imparato a collaborare con l’ambito clinico e con il mondo della riabilitazione; per nulla scontato per una storica dell’arte!

Questa esperienza mi ha permesso di esprimere liberamente le mie competenze, senza mai sentirmi fuori posto, grazie alla fiducia e al supporto delle persone con cui ho lavorato. Inaspettatamente, queste collaborazioni mi hanno restituito una visione diversa non solo della malattia, ma anche di ciò che avrei potuto offrire con il mio contributo. In genere, non essendo un medico, non parlo mai di “pazienti”, anche perché per me non lo sono: ai miei occhi, sono individui unici, senza etichette o diagnosi, ciascuno con la propria storia. Ed è soprattutto a loro, persone senza etichette, che devo rendere grazie. A loro devo molto: in qualche modo, è come se mi avessero aiutato a capire quale debba essere il mio posto nel mondo.

Progetto curatoriale di Eleonora Reffo e Maddalena Sbrissa

Digital marketing Gabriela Chiric

© 2023 All Rights Reserved.